目次

マーケティングやビジネス戦略において、クロス集計(クロス分析)は欠かせない手法です。本記事は、データを有効活用したい方に役立つ内容となっており、クロス集計のから得られるインサイト、メリット・デメリット、そして具体的な見方を徹底解説します。

-

定量データの読み解き方がわかる資料をダウンロードする

-

消費者データが1万円から取れるサーベロイドに登録してみる

クロス集計とは?

クロス集計(cross tabulation)とは、性別や年代などの基本情報を掛け合わせたり、設問(変数)間で掛け合わせたりして集計を行う手法のことを指します。集計を行う際、通常はまず単純集計を行い、全体感を把握します。そして、個々のデータに対してもっと詳しく見ていきたいという時に行う集計手法がクロス集計です。

以下でクロス集計について詳しく見ていきましょう。

以下でクロス集計について詳しく見ていきましょう。

クロス集計の目的

クロス集計は、異なる変数間の関連性を明らかにするために使用されます。たとえば、年齢と購買行動、地域と製品人気など、データを多角的に分析することで、隠れたパターンやトレンドを発見することが可能です。これにより、より深いインサイトが得られ、効果的なマーケティング戦略の構築に役立ちます。

クロス集計で分かること、例

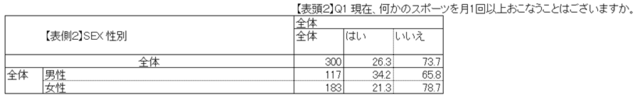

以下は単純集計の結果です。この表から読み解けることは以下の通りです。

「アンケートに回答した300名の回答者のうち、26.3%が月に1回以上スポーツを行っている。」

「アンケートに回答した300名の回答者のうち、26.3%が月に1回以上スポーツを行っている。」

さて、この「スポーツを月1回以上行う割合」において、男女間での差はあるでしょうか?上記の単純集計表からはそこまで読み解くことはできません。そこで登場するのがクロス集計です。Q1の回答結果に対して、性別を掛け合わせて(クロスして)みましょう。そうすると、以下のクロス集計表が得られます。

全体が300人いるのに対し、「はい」が26.3%、「いいえ」が73.7%だという情報は、単純集計で得られたものと同じです。その下の行が、クロス集計において得られた情報です。クロス集計によって新たに下記の情報が分かりました。

・300名のうち、男性は117名、女性は183名である。

・男性117名のうち、34.2%がスポーツを月に1回以上行っている。

・女性183名のうち、21.3%がスポーツを月に1回以上行っている。

これで、男女間において月1回以上スポーツを行う割合が大きく異なっていることが分かりましたね。具体的には34.2-21.3=12.9pt(ポイント)も、差が開いていることが分かりました。このように他の情報と掛け合わせて細かく差異を確認できるのがクロス集計の強みです。

なお、この例では掛け合わせた情報は性別でしたが、ある設問に何を掛け合わせるかは自由です。例えば、性別以外にも年齢や居住地といった属性情報や、他の設問の回答結果同士を組み合わることが出来ます。このように、一つの設問の結果に対し、様々な掛け合わせで内容を深く把握できるのがクロス集計の強みです。

・300名のうち、男性は117名、女性は183名である。

・男性117名のうち、34.2%がスポーツを月に1回以上行っている。

・女性183名のうち、21.3%がスポーツを月に1回以上行っている。

これで、男女間において月1回以上スポーツを行う割合が大きく異なっていることが分かりましたね。具体的には34.2-21.3=12.9pt(ポイント)も、差が開いていることが分かりました。このように他の情報と掛け合わせて細かく差異を確認できるのがクロス集計の強みです。

なお、この例では掛け合わせた情報は性別でしたが、ある設問に何を掛け合わせるかは自由です。例えば、性別以外にも年齢や居住地といった属性情報や、他の設問の回答結果同士を組み合わることが出来ます。このように、一つの設問の結果に対し、様々な掛け合わせで内容を深く把握できるのがクロス集計の強みです。

クロス集計の表現はグラフがおすすめ

クロス集計はグラフを用いて表現することをおすすめします。クロス集計は分析対象となる設問の回答を回答者の属性や他の設問の分析軸と掛け合わせて集計するため、内容を比較して見るならグラフが1番分かりやすいです。また、様々な分析軸に合わせた回収データを集計する際、属性ごとのグループの回答傾向を可視化するためにもグラフが役立ちます。クロス集計のメリットを最大限に活かすためにも、アンケート分析ツールなどを活用してグラフ作成しましょう。

-

顧客と市場を理解する集計方法とは?資料をダウンロードする

-

回答を掛け合わせたデータ確認が出来るサーベロイドに登録してみる

単純集計とは?

単純集計とは別名GT集計(Grand Totalの略)とも呼ばれる、アンケートの集計手法としては最も基本となる集計手法です。設問毎に回答結果を集計し、何人が回答したのか、各選択肢の内訳はどうなのかを表示する手法です。これから先、クロス集計や各種分析を行う場合も、単純集計表を作成してきっちり目を通すことが重要と言えます。

単純集計で分かること、例

以下は実際の単純集計表(GT表)のサンプルです。次の設問を集計した場合を考えてみましょう。

--------------------------------------------------

設問文

現在、何かのスポーツを月1回以上おこなうことはございますか?

選択肢

はい、いいえ

--------------------------------------------------

この設問に対して基本集計(GT集計)を行うことで、回答者が300人いる中でその26.3%が「はい」、73.7%が「いいえ」を選択していることが分かります。このように設問毎に何人、または何%が各選択肢を選んだかを表示するものが単純集計表です。

--------------------------------------------------

設問文

現在、何かのスポーツを月1回以上おこなうことはございますか?

選択肢

はい、いいえ

--------------------------------------------------

この設問に対して基本集計(GT集計)を行うことで、回答者が300人いる中でその26.3%が「はい」、73.7%が「いいえ」を選択していることが分かります。このように設問毎に何人、または何%が各選択肢を選んだかを表示するものが単純集計表です。

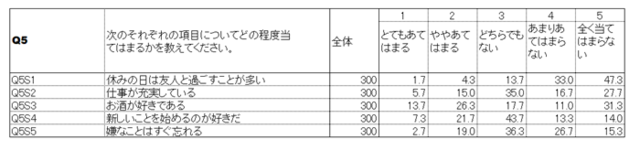

次にマトリクス設問に対する集計を見てみましょう。以下のマトリクス設問に対し、基本集計を行った場合を考えてみます。

--------------------------------------------------

設問文

次のそれぞれの項目についてどの程度当てはまるかを教えてください。

項目

休みの日は友人と過ごすことが多い

仕事が充実している

お酒が好きである

新しいことを始めるのが好きだ

嫌なことはすぐ忘れる

選択肢

とてもあてはまる

ややあてはまる

どちらでもない

あまりあてはまらない

全くあてはまらない

--------------------------------------------------

この場合、各項目に対してどの程度当てはまるかの選択肢を選ぶものとなっていますね。そして、単純集計(GT集計)を行うことで、項目ごとに選択肢の内訳を表示することが出来ます。

下の単純集計表を見ると、「お酒が好きである」に対して「とてもあてはまる」と回答した人は13.7%、「休みの日は友人と過ごすことが多い」に対して「全く当てはまらない」と回答した人は47.3%と、その内訳を一目で確認することが出来ます。アンケート結果の集計を行う際は、真っ先に単純集計を行うことで、全体感を把握することを習慣付けるようにしましょう。

--------------------------------------------------

設問文

次のそれぞれの項目についてどの程度当てはまるかを教えてください。

項目

休みの日は友人と過ごすことが多い

仕事が充実している

お酒が好きである

新しいことを始めるのが好きだ

嫌なことはすぐ忘れる

選択肢

とてもあてはまる

ややあてはまる

どちらでもない

あまりあてはまらない

全くあてはまらない

--------------------------------------------------

この場合、各項目に対してどの程度当てはまるかの選択肢を選ぶものとなっていますね。そして、単純集計(GT集計)を行うことで、項目ごとに選択肢の内訳を表示することが出来ます。

下の単純集計表を見ると、「お酒が好きである」に対して「とてもあてはまる」と回答した人は13.7%、「休みの日は友人と過ごすことが多い」に対して「全く当てはまらない」と回答した人は47.3%と、その内訳を一目で確認することが出来ます。アンケート結果の集計を行う際は、真っ先に単純集計を行うことで、全体感を把握することを習慣付けるようにしましょう。

単純集計の注意点

単純集計を行う際も、クロス集計と同じように回答者数がどれだけいるかを注意するようにしましょう。例えば上述のマトリクス設問では、「全体」エリアから回答者が300人いることがわかります。

回答者数が30名以上いれば、その回答は統計学的に意味があると言えるため、集計を実施する際は、その結果だけでなく、回答者数にも注意して集計表を見るようにして下さい。

回答者数が30名以上いれば、その回答は統計学的に意味があると言えるため、集計を実施する際は、その結果だけでなく、回答者数にも注意して集計表を見るようにして下さい。

クロス集計の種類

クロス集計は、アンケート調査やマーケティングリサーチにおいて重要な分析手法です。複数の設問や属性を掛け合わせることで、データから深い洞察を得ることができます。クロス集計は主に「属性クロス集計」「設問間クロス集計」「多重クロス集計」の3種類に分類できます。それぞれの特徴と活用方法について解説します。

| クロス集計の種類 | 概要 | 活用シーン |

|---|---|---|

| 属性クロス集計 | 回答者の属性(性別、年齢など)と設問回答を掛け合わせる | ターゲット層の特定、属性別の傾向把握 |

| 設問間クロス集計 | 異なる設問同士の回答を掛け合わせる | 設問間の関連関係や因果関係の分析 |

| 多重クロス集計 | 3つ以上の設問や属性を掛け合わせる | より詳細な層別分析、複雑な相関関係の把握 |

属性クロス集計

属性クロス集計は、回答者の基本的な情報(属性)と設問の回答を掛け合わせる手法です。

年齢、性別、職業、居住地、家族構成、年収などといった回答者の基本情報・プロフィールを掛け合わせることで、「この年齢層の男性はどういう職業に就いている人が多いのか」「20代の女性は他の年齢層よりこの商品・サービスの利用頻度が高い」といったように、回答者の属性毎に回答数を調べることが可能です。

この手法は特にマーケティング戦略を立てる際に非常に役立ちます。

例えば、ある商品の満足度調査を行った結果、全体では「満足」が75%という高い数値が出たとしても、属性クロス集計を行うことで、男性の満足度が高く女性の満足度が低いといった傾向が見えてくるかもしれません。このような分析により、ターゲット層ごとに改善すべき点や強化すべき点が明確になります。

年齢、性別、職業、居住地、家族構成、年収などといった回答者の基本情報・プロフィールを掛け合わせることで、「この年齢層の男性はどういう職業に就いている人が多いのか」「20代の女性は他の年齢層よりこの商品・サービスの利用頻度が高い」といったように、回答者の属性毎に回答数を調べることが可能です。

この手法は特にマーケティング戦略を立てる際に非常に役立ちます。

例えば、ある商品の満足度調査を行った結果、全体では「満足」が75%という高い数値が出たとしても、属性クロス集計を行うことで、男性の満足度が高く女性の満足度が低いといった傾向が見えてくるかもしれません。このような分析により、ターゲット層ごとに改善すべき点や強化すべき点が明確になります。

設問間クロス集計

設問間クロス集計は、回答者の属性ではなく、異なる設問同士の回答を掛け合わせる手法です。

設問間クロス集計は二つ以上の設問の答えを一つの表にまとめ、それぞれの答えの組み合わせごとの回答者数(n)を表示します。

例えば、「商品の満足度の5段階評価」と「使用頻度」という二つの設問があったとき、設問間クロス集計を行うと、使用頻度と満足度の関係性が見えてきます。

この手法の大きな利点は、各設問間の相関関係や因果関係を分析できることです。「使用頻度×購入意向」や「購入経路×購入価格」のように設問同士をかけ合わせると、「このような習慣のある人はどのような傾向にあるのか」や「習慣の違いによって購入率にどのような違いが生まれるのか」などのようなことがわかります。

設問間クロス集計を行う際は、調査設計の段階で掛け合わせる設問を事前に計画しておくことが重要です。何の目的で、どの設問とどの設問を掛け合わせるのかを明確にしておくことで、より有意義な分析結果を得ることができます。

設問間クロス集計は二つ以上の設問の答えを一つの表にまとめ、それぞれの答えの組み合わせごとの回答者数(n)を表示します。

例えば、「商品の満足度の5段階評価」と「使用頻度」という二つの設問があったとき、設問間クロス集計を行うと、使用頻度と満足度の関係性が見えてきます。

この手法の大きな利点は、各設問間の相関関係や因果関係を分析できることです。「使用頻度×購入意向」や「購入経路×購入価格」のように設問同士をかけ合わせると、「このような習慣のある人はどのような傾向にあるのか」や「習慣の違いによって購入率にどのような違いが生まれるのか」などのようなことがわかります。

設問間クロス集計を行う際は、調査設計の段階で掛け合わせる設問を事前に計画しておくことが重要です。何の目的で、どの設問とどの設問を掛け合わせるのかを明確にしておくことで、より有意義な分析結果を得ることができます。

多重クロス集計

多重クロス集計は、3つ以上の設問や属性を掛け合わせる分析手法です。3つの設問が組み合わさっているものは3重クロス、4つの設問が組み合わさっているものを4重クロスといいます。

たとえば3重クロスの例として、「利用満足度」を「性別」と「年代」で集計する、4重クロスは、「利用満足度」を「性別」・「年代」・「使用頻度」で集計するなどが挙げられます。

多重クロス集計は、3つ以上の変数間の関係を理解するために、3つ以上の設問を掛け合わせる集計です。「商品の満足度」と「使用頻度」の2つの設問だけでなく、多重クロス集計では、さらに「アフターサポートの利用回数」などを加えて分析します。このように多重クロス集計は、複数の変数が絡み合った関係を明らかにし、より深い気付きを得ることができる方法です。

たとえば3重クロスの例として、「利用満足度」を「性別」と「年代」で集計する、4重クロスは、「利用満足度」を「性別」・「年代」・「使用頻度」で集計するなどが挙げられます。

多重クロス集計は、3つ以上の変数間の関係を理解するために、3つ以上の設問を掛け合わせる集計です。「商品の満足度」と「使用頻度」の2つの設問だけでなく、多重クロス集計では、さらに「アフターサポートの利用回数」などを加えて分析します。このように多重クロス集計は、複数の変数が絡み合った関係を明らかにし、より深い気付きを得ることができる方法です。

クロス集計表の見方

クロス集計表には、表頭と表側と呼ばれるものがあります。クロス集計表を扱うときの基本的な用語ですが、

一般的には馴染みのない用語だと思いますので、どこを指すのかは下の画像を参照してください。

一般的には馴染みのない用語だと思いますので、どこを指すのかは下の画像を参照してください。

表頭(ひょうとう):表の上側

表側(ひょうそく):表の左側

画像は、ある商品に対する購入意向を聴取する設問に対して年代ごとに集計結果を表しています。

このように表頭に選択肢、表側に項目が位置するクロス集計表を「横%表」と言い、国内では横%表がよく使われています。(逆になると「縦%表」です)

項目ごとの集計結果(度数、割合)を見ることができ、詳細を確認するときにクロス集計表が役立ちます。

表側(ひょうそく):表の左側

画像は、ある商品に対する購入意向を聴取する設問に対して年代ごとに集計結果を表しています。

このように表頭に選択肢、表側に項目が位置するクロス集計表を「横%表」と言い、国内では横%表がよく使われています。(逆になると「縦%表」です)

項目ごとの集計結果(度数、割合)を見ることができ、詳細を確認するときにクロス集計表が役立ちます。

表頭と表側

表頭と表側とは、統計表やクロス集計表などで「セル」に表示されている「値」の根拠が何かを示した項目のことです。

表頭とは、統計表の上部の「行」のすべての項目のことで、見方は左側から右側に向かって見ます。読み方は「ひょうとう」と読みます。

表頭の使い方は一般的に比較をしたいものを高い方から低い方に向かって段階的に項目を入れて比較することが可能です。高低は逆でも問題ありません。

例をあげると満足度調査の場合の表頭の項目は「①とても満足している」「➁どちらともいえない」「➂まったく満足していない」などのことです。

表側とは、統計表の左側の「列」のすべての項目のことで、見方は上から下に向かって見ます。読み方は「ひょうそく」と読みます。

表側の使い方は一般的にカテゴリーなどによって区別された項目を入れ比較することが可能です。

例をあげると満足度調査の表側の項目は「①男性・➁女性」「①10代・➁20代・➂30代」などのことです。

表頭と表側が交差した部分にある「値」が統計の結果になります。

表頭とは、統計表の上部の「行」のすべての項目のことで、見方は左側から右側に向かって見ます。読み方は「ひょうとう」と読みます。

表頭の使い方は一般的に比較をしたいものを高い方から低い方に向かって段階的に項目を入れて比較することが可能です。高低は逆でも問題ありません。

例をあげると満足度調査の場合の表頭の項目は「①とても満足している」「➁どちらともいえない」「➂まったく満足していない」などのことです。

表側とは、統計表の左側の「列」のすべての項目のことで、見方は上から下に向かって見ます。読み方は「ひょうそく」と読みます。

表側の使い方は一般的にカテゴリーなどによって区別された項目を入れ比較することが可能です。

例をあげると満足度調査の表側の項目は「①男性・➁女性」「①10代・➁20代・➂30代」などのことです。

表頭と表側が交差した部分にある「値」が統計の結果になります。

度数と割合

度数と割合とは、統計表やクロス集計表などで導き出された「値」のことです。

度数とは、統計の結果が導き出された時に、セルの中に記載される「値・データ」のことです。一般的に度数は数値で表されます。

例えば満足度調査の場合(対象者1000人とする)、表側の「①20代男性」と表頭の「①とても満足している」の2つの項目が交差した値が「200人」と導き出された時の「200人」のことになります。

割合とは、統計の結果が導き出された時に、セルの中に記載される「値・データ」のことです。度数との違いは、値の単位を「%」で表すことです。

例えば満足度調査の場合(対象者1000人とする)、表側の「①20代男性」と表頭の「①とても満足している」の2つの項目の交差した値が「20%」と導き出された時の「20%」のことになります。

度数の使い方は統計による結果を数値で知りたい時、割合の使い方は統計による結果を「%」で知りたい時にそれぞれ使います。

度数とは、統計の結果が導き出された時に、セルの中に記載される「値・データ」のことです。一般的に度数は数値で表されます。

例えば満足度調査の場合(対象者1000人とする)、表側の「①20代男性」と表頭の「①とても満足している」の2つの項目が交差した値が「200人」と導き出された時の「200人」のことになります。

割合とは、統計の結果が導き出された時に、セルの中に記載される「値・データ」のことです。度数との違いは、値の単位を「%」で表すことです。

例えば満足度調査の場合(対象者1000人とする)、表側の「①20代男性」と表頭の「①とても満足している」の2つの項目の交差した値が「20%」と導き出された時の「20%」のことになります。

度数の使い方は統計による結果を数値で知りたい時、割合の使い方は統計による結果を「%」で知りたい時にそれぞれ使います。

横%表と縦%表

横%表と縦%表とは、統計表やクロス集計表などを作成した時に、横方向か、または縦方向のいずれかの割合の合計が100%になる統計表のことです。

横%表とは、文字通り単一回答の横方向の集計が合計100%になる統計表のことになります。

縦%表とは、文字通り単一回答の縦方向の集計が合計100%になる統計表のことになります。

活用するケースは、それぞれ度数表でわからない各項目の相対的な比較データを導き出す時に活用することが可能です。一般的に日本社会では集計表の比較が横方向で行うことが多いことから横%表の方がよく採用されます。日本社会では縦%表にすると、若干見にくいというデメリットがあるからです。

ただし海外(英語圏)においては、集計表の比較が縦方向で行うことが多いので縦%表が採用されるケースが多い傾向にあります。

横%表とは、文字通り単一回答の横方向の集計が合計100%になる統計表のことになります。

縦%表とは、文字通り単一回答の縦方向の集計が合計100%になる統計表のことになります。

活用するケースは、それぞれ度数表でわからない各項目の相対的な比較データを導き出す時に活用することが可能です。一般的に日本社会では集計表の比較が横方向で行うことが多いことから横%表の方がよく採用されます。日本社会では縦%表にすると、若干見にくいというデメリットがあるからです。

ただし海外(英語圏)においては、集計表の比較が縦方向で行うことが多いので縦%表が採用されるケースが多い傾向にあります。

nとN

「nとN」とは、統計学におけるある集団の構成要素の各サイズのことです。

「n」とは「サンプルのサイズ」のことで、読み方は「スモールエヌ(n)」と読みます。サンプルとは、母集団の中から抽出された結論を導き出すための「一部集団」のことです。サンプルは基本的には母集団の特徴を持っている必要があります。

「N」とは「母集団のサイズ」のことで、読み方は「ラージエヌ(N)」と読みます。母集団とは調査の対象となる「集団全体」のことです。

両者の関係を簡単にいうと「N(母集団)」の中に「n(一部集団)」が含まれているイメージです。

例をあげると、1,000人を対象に調査をした時、600人から回答を得た時には、1,000人が「N」で、600人が「n」という関係になります。

「n」とは「サンプルのサイズ」のことで、読み方は「スモールエヌ(n)」と読みます。サンプルとは、母集団の中から抽出された結論を導き出すための「一部集団」のことです。サンプルは基本的には母集団の特徴を持っている必要があります。

「N」とは「母集団のサイズ」のことで、読み方は「ラージエヌ(N)」と読みます。母集団とは調査の対象となる「集団全体」のことです。

両者の関係を簡単にいうと「N(母集団)」の中に「n(一部集団)」が含まれているイメージです。

例をあげると、1,000人を対象に調査をした時、600人から回答を得た時には、1,000人が「N」で、600人が「n」という関係になります。

SAとMA

SAとMAとは、アンケートの設問における回答の選択肢形式のことです。

SAとは「シングルアンサー(Single Answer)」を指します。意味はアンケートの1つの設問に対して、複数の選択肢の中から1つのみの回答を選ぶ形式なため、回答の合計を足し合わせると100%になります。

特徴は「はい・いいえ」など結論がはっきりしていることです。

メリットは回答の集計がラクにできること、デメリットは細かなニュアンスが反映されにくくなります。

MAとは「マルチプルアンサー(Multiple Answer)」を指します。意味はアンケートの1つの設問に対して、複数の選択肢の中から複数の回答を選んでよい形式なため、回答の合計を足し合わせても100%になりません。

特徴は「よく食べるカップ麺をすべて答えてください」などのように、あてはまるもの全てを選ぶことができることです。

メリットは回答者の細かな情報がわかること、デメリットは分析が難しくなり結論の根拠がはっきりと断定できないことです。

SAとは「シングルアンサー(Single Answer)」を指します。意味はアンケートの1つの設問に対して、複数の選択肢の中から1つのみの回答を選ぶ形式なため、回答の合計を足し合わせると100%になります。

特徴は「はい・いいえ」など結論がはっきりしていることです。

メリットは回答の集計がラクにできること、デメリットは細かなニュアンスが反映されにくくなります。

MAとは「マルチプルアンサー(Multiple Answer)」を指します。意味はアンケートの1つの設問に対して、複数の選択肢の中から複数の回答を選んでよい形式なため、回答の合計を足し合わせても100%になりません。

特徴は「よく食べるカップ麺をすべて答えてください」などのように、あてはまるもの全てを選ぶことができることです。

メリットは回答者の細かな情報がわかること、デメリットは分析が難しくなり結論の根拠がはっきりと断定できないことです。

クロス集計のメリット

クロス集計は、複数の設問や属性を掛け合わせて分析することで、単純集計では見えない傾向や相関を明らかにできる手法です。調査結果を多角的に把握しやすく、統計の専門知識がなくても視覚的に理解しやすいという特長があります。また、Excelなどのツールを使えば誰でも手軽に作成できるため、コストを抑えながら実用的なデータ活用が可能になります。

深掘りした傾向を把握できる

ある設問において、他設問や属性情報との掛け合わせでより深掘りした傾向を把握することができます。

様々な分析軸で比較をすることで、傾向を掴むことができます。

全体のデータを見ていても、そこに本質がなければ分析をする意味が薄れます。

クロス集計は単純集計と共にデータ分析の基本とも言われていますので、マーケティング活動をするときはぜひ活用しましょう。

様々な分析軸で比較をすることで、傾向を掴むことができます。

全体のデータを見ていても、そこに本質がなければ分析をする意味が薄れます。

クロス集計は単純集計と共にデータ分析の基本とも言われていますので、マーケティング活動をするときはぜひ活用しましょう。

統計に詳しくない人にも分かりやすい

クロス集計には、統計に詳しくない人にも調査結果が分かりやすいというメリットがあります。クロス集計は最低でも2つ以上の項目の変数を組み合わせて集計することから、複数の項目を比較でき、多面的な分析が可能です。そのため調査結果に関する理解がしやすくなります。おすすめは重要な意思決定をする時に、さまざまな角度から分析できることで客観的で合理的な判断ができることです。

ツールで簡単に表を作成できる

クロス集計には、ツールで簡単に表を作成できるメリットがあります。クロス集計は、マイクロソフトエクセルの「ピボットテーブル」を使えば簡単に作成することが可能です。それにより集計に費やす手間やコストを減らすことができます。またツールを使うことで、信頼性も高くなり、安心して集計結果を公開することができます。

ピボットテーブルによるクロス集計表の作成方法

ピボットテーブルは、エクセルやGoogleスプレッドシートなどで簡単にクロス集計表を作成できる便利なツールです。以下のステップでピボットテーブルを作成しましょう。

データの選択とピボットテーブルの挿入

クロス集計したいデータ範囲を選択します。

エクセルの場合、「挿入」タブから「ピボットテーブル」を選び、Googleスプレッドシートでは「データ」タブから「ピボットテーブル」を選択します。

エクセルの場合、「挿入」タブから「ピボットテーブル」を選び、Googleスプレッドシートでは「データ」タブから「ピボットテーブル」を選択します。

行と列の設定

表示したいデータを行と列にドラッグ&ドロップします。例えば、行に「年代」、列に「商品Aの購入有無」を設定すると、年代別に購入状況が分かります。

値の設定

クロス集計の中心となるデータ、例えば「回答者ID」を値に設定します。また、どれくらいの数がいるのかを確認したいため、「値フィールドの設定」より、集計方法を「個数」に変更すると年代ごとに集計されたデータが表示されます。

※売上の合計などを出したい場合、集計方法は「合計」にします。

※売上の合計などを出したい場合、集計方法は「合計」にします。

フィルターの追加

必要に応じて、フィルターを追加し、特定のデータのみを表示することができます。例えば、特定の性別や地域に絞ってデータを分析することが可能です。

以上の手順で、ピボットテーブルを用いたクロス集計表の作成が完了します。これにより、複雑なデータも簡単に分析でき、ビジネス上の意思決定に役立つ有益な情報を得ることができます。

クロス集計のデメリット

クロス集計は万能であるかの書き方をしてしまいましたが、実施に当たっては2つの注意点があります。

・回答者数の確認

・クロス集計は仮説を基に行う

アンケートは、母集団から一部の標本を取り出して実施する標本調査である以上、どうしても誤差が生じてしまいます。そして、設問の回答者があまりに少なくなると標本との誤差が大きくなりすぎるため、アンケート結果として意味がないと判断されることがあります。どの程度の回答者数を持って、意味のあるなしを判断するかは難しいところですが、一つの目安として回答者数30人という基準を覚えておきましょう。

そして、クロス集計では、掛け合わせる情報が多岐に渡れば多岐に渡るほど、一つ一つの項目の回答者数が減少していきます。そのため、必ずクロス集計表を見る際は回答者数が30を超えていることを確認するようにして下さい。

・回答者数の確認

・クロス集計は仮説を基に行う

アンケートは、母集団から一部の標本を取り出して実施する標本調査である以上、どうしても誤差が生じてしまいます。そして、設問の回答者があまりに少なくなると標本との誤差が大きくなりすぎるため、アンケート結果として意味がないと判断されることがあります。どの程度の回答者数を持って、意味のあるなしを判断するかは難しいところですが、一つの目安として回答者数30人という基準を覚えておきましょう。

そして、クロス集計では、掛け合わせる情報が多岐に渡れば多岐に渡るほど、一つ一つの項目の回答者数が減少していきます。そのため、必ずクロス集計表を見る際は回答者数が30を超えていることを確認するようにして下さい。

「シンプソンのパラドックス」

シンプソンのパラドックスとは、グループごとのデータを個別に分析した場合と、全体をまとめて分析した場合で、結論が逆転する統計的なパラドックスのことを指します。

▼大学の入学選考における例

ある大学の入学試験の結果を見て、男女の合格率を比較するとします。

▼大学の入学選考における例

ある大学の入学試験の結果を見て、男女の合格率を比較するとします。

| 性別 | 志願者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 男性 | 100人 | 50人 | 50% |

| 女性 | 100人 | 40人 | 40% |

この表を見ると、「男性の方が合格しやすい」と結論づけたくなります。

しかし、学部ごとに合格率を調べると、以下のようになったとします。

しかし、学部ごとに合格率を調べると、以下のようになったとします。

| 学部 | 性別 | 志願者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|---|

| A学部 | 男性 | 80人 | 40人 | 50% |

| A学部 | 女性 | 20人 | 18人 | 90% |

| B学部 | 男性 | 20人 | 10人 | 50% |

| B学部 | 女性 | 80人 | 22人 | 27.5% |

学部ごとに合格率を比較すると、A学部では女性の合格率が高く(女性90%・男性50%)、B学部では男性の合格率が高い(男性50%・女性27.5%)という結果でした。

にもかかわらず、全体で見ると男性の合格率(50%)の方が女性(40%)よりも高くなっています。

このように、個別のグループでは逆の傾向があるのに、全体では逆の結論が出るという現象は、「シンプソンのパラドックス」と呼ばれます。

今回は、女性の志願者が合格率の低いB学部に多く集中していたことが、全体の合格率を下げる要因となっています。

そのため、単純に性別だけで比較すると誤解を招く結果となってしまいます。

クロス分析でデータを集計する際は、単純な割合だけでなく潜在的な要因を考慮し、慎重に分析することが重要です。

にもかかわらず、全体で見ると男性の合格率(50%)の方が女性(40%)よりも高くなっています。

このように、個別のグループでは逆の傾向があるのに、全体では逆の結論が出るという現象は、「シンプソンのパラドックス」と呼ばれます。

今回は、女性の志願者が合格率の低いB学部に多く集中していたことが、全体の合格率を下げる要因となっています。

そのため、単純に性別だけで比較すると誤解を招く結果となってしまいます。

クロス分析でデータを集計する際は、単純な割合だけでなく潜在的な要因を考慮し、慎重に分析することが重要です。

単純集計とクロス集計はどのように使い分けるべきか

ここまで単純集計とクロス集計について紹介しました。これら2つの集計はアンケートのデータを集計する上で最も基本的な集計となりますが、その使い分けはどのようにすれば良いでしょうか。

まず、単純集計が全ての基本であることを念頭におきましょう。単純集計で全体感を把握することが重要です。その上でクロス集計を用いて設問毎の内訳を確認するようにしましょう。

クロス集計のポイントは「軸」の設定です。同じ設問でも男女という性別で見るのか年代別で見るのかによって全く違った傾向を読み解けることがあります。

しかしクロス集計からその傾向を読み解くために、かたっぱしから軸を変えてクロス集計を行うことは非効率です。重要なことは予め仮説を持って軸を設定するということです。例えば、ある設問で特定の商品の購入経験を聞いたとします。購入経験率は年代によって違った傾向になるのではないか、そういった仮説を予め持つ必要があります。回答結果が得られた後で手あたり次第にクロス集計を行うことはナンセンスです。

そして、軸がない場合、それを設問内に用意する必要があります。上記の例では「年代によって購入経験率に差があるのではないか」という仮説でしたが、これが例えば「世帯年収によって購入経験率に差があるのではないか」という仮説だった場合、アンケート内で予め世帯年収を聴取する必要があります。アンケートの回収が完了した後にその仮説を思いついたとしても後の祭りです。

つまり重要なことは、アンケートの設計時に仮説を持つということです。上述の通り、集計時に良い仮説を思いついたところで、アンケート内にその設問がなければ後の祭りとなってしまうことがあります。つまり良い集計と良いアンケート設計は切っても切り離せない関係にある訳です。

まず、単純集計が全ての基本であることを念頭におきましょう。単純集計で全体感を把握することが重要です。その上でクロス集計を用いて設問毎の内訳を確認するようにしましょう。

クロス集計のポイントは「軸」の設定です。同じ設問でも男女という性別で見るのか年代別で見るのかによって全く違った傾向を読み解けることがあります。

しかしクロス集計からその傾向を読み解くために、かたっぱしから軸を変えてクロス集計を行うことは非効率です。重要なことは予め仮説を持って軸を設定するということです。例えば、ある設問で特定の商品の購入経験を聞いたとします。購入経験率は年代によって違った傾向になるのではないか、そういった仮説を予め持つ必要があります。回答結果が得られた後で手あたり次第にクロス集計を行うことはナンセンスです。

そして、軸がない場合、それを設問内に用意する必要があります。上記の例では「年代によって購入経験率に差があるのではないか」という仮説でしたが、これが例えば「世帯年収によって購入経験率に差があるのではないか」という仮説だった場合、アンケート内で予め世帯年収を聴取する必要があります。アンケートの回収が完了した後にその仮説を思いついたとしても後の祭りです。

つまり重要なことは、アンケートの設計時に仮説を持つということです。上述の通り、集計時に良い仮説を思いついたところで、アンケート内にその設問がなければ後の祭りとなってしまうことがあります。つまり良い集計と良いアンケート設計は切っても切り離せない関係にある訳です。

-

顧客と市場を理解する集計手順ガイド資料をダウンロードする

-

最短で明日必要なデータが取れるサーベロイドに登録してみる

クロス集計を用いた事例

クロス集計を用いるなら、どのような集計を行えるか確認しておくのが重要なため、事例を用いて紹介します。

課題内容

健康器具を製造・販売しているA社は、開発力に強みを持っているが、ヒット商品が年々少なくなってきているという課題がありました。より良い商品を生み出すことに注力するあまり、消費者の声を聴くなど顧客ニーズの把握が出来ていないことに要因がありそうです。

企業が思う「良い商品」が消費者にとっては「使い勝手が悪い」可能性もあります。多様な商品で溢れる昨今では製品の差別化が難しくなっており、消費者の知識も豊富になると、顧客ニーズを満たしていない商品は売れなくなってくるでしょう。

企業が思う「良い商品」が消費者にとっては「使い勝手が悪い」可能性もあります。多様な商品で溢れる昨今では製品の差別化が難しくなっており、消費者の知識も豊富になると、顧客ニーズを満たしていない商品は売れなくなってくるでしょう。

調査内容

ターゲットである健康志向が高い人1000人を対象にインターネット調査を行い、これから開発を検討している商品の特徴や形態、イメージ図などを提示した上で、購入意向や魅力点などを聴取しました。

クロス集計を用いて分析するために、定量データの取得必要なため、比較的安価に大量のサンプルを回収することの出来るネットリサーチで調査を行いました。

クロス集計を用いて分析するために、定量データの取得必要なため、比較的安価に大量のサンプルを回収することの出来るネットリサーチで調査を行いました。

分析内容

回収したデータを様々な属性ごとに確認し、年代別の購入意向は以下のような結果になりました。

年代別に見ると、全体と比べ、若年層で購入意向が高い傾向にあるということがわかりました。シニア層がターゲットだと思っていた商品が意外にも若年層にニーズがあるようです。買いたくないと回答した人の理由を照らし合わせて確認すると、シニア層において「機能が多すぎてわかりづらい」「使い方が難しそう」といった意見が見られました。一方で若年層の回答には、「子育ての合間に使ってみたい」や「PC作業で疲れた身体に効きそう」などの意見があり、予想外の発見がありました。

活用方法

若年層におけるニーズが確認できたため、若年層向けの企画・販促の計画を練りました。商品パッケージは必要な要素のみにそぎ落とし、洗練されたイメージを持たせるようなデザインにすることに決めました。また、SNSを中心に広告予算を多めに設定し、インフルエンサーにもPRしてもらうことで使用時のイメージを持たせる狙いがあります。

今後の展望

開発前にリサーチをしておくことで、市場投下後のリスクを減らすことができるため、今後も新商品のコンセプトが固まったら調査をすることに決めました。また、主ターゲットを母集団としたときに、日本人口の割合と掛け合わせることでどれくらい買いたい人がいるかがわかるため、売上試算にも使えそうです。また、KPIの設定にも変化があり、商品発売後も定期的に調査を行うことでPDCAが回しやすくなると考えられます。

クロス集計を使って効果の高い集計を

まずは全体の集計結果を確認することが大切ですが、ある程度確認ができたらクロス集計表で詳細についても確認しましょう。

本記事を運用しているマーケティングアプリケーションズはセルフ型リサーチツールのサーベロイドを提供しています。

集計ツールも付属しておりますので、めんどうな集計作業をせずに結果をダウンロードすることが可能です。興味がありましたら是非サービスサイトを覗いてみてください!

本記事を運用しているマーケティングアプリケーションズはセルフ型リサーチツールのサーベロイドを提供しています。

集計ツールも付属しておりますので、めんどうな集計作業をせずに結果をダウンロードすることが可能です。興味がありましたら是非サービスサイトを覗いてみてください!

110 件

サーベロイドでリサーチをはじめませんか?

サーベロイドでリサーチをはじめませんか?