目次

調査概要

株式会社マーケティングアプリケーションズが提供するセルフ型アンケートツール「Surveroid(サーベロイド)」を使って、東京都の20歳~59歳未婚者を対象とした、コロナ前後における夕食の自炊頻度、またそれに対しての感想を調査しました。

対象者:東京都在住の20~59歳未婚男女

有効サンプル数:400サンプル(性年代別均等割付)

調査期間:7/14~7/17

調査方法:セルフ型アンケートツール「Surveroid(サーベロイド)」を使用

対象者:東京都在住の20~59歳未婚男女

有効サンプル数:400サンプル(性年代別均等割付)

調査期間:7/14~7/17

調査方法:セルフ型アンケートツール「Surveroid(サーベロイド)」を使用

調査項目

・コロナ下で夕食を自炊する頻度は増えたか

・自炊頻度が増えて良かった点

・自炊頻度が増えて悪かった点

・自炊頻度が増えて良かった点

・自炊頻度が増えて悪かった点

調査結果

コロナ下で夕食を自炊する頻度は増えたか(n=400)

まず夕食自炊頻度がコロナ下でどう変化したかを聴取しました。

全体だと33%が増えたと回答し、また性年代別で見た際は20代女性が48%と最も高く、

30代女性の42%と続きます。減ったと回答したのは全てのセグメントにおいて一桁台に留まりました。

全体だと33%が増えたと回答し、また性年代別で見た際は20代女性が48%と最も高く、

30代女性の42%と続きます。減ったと回答したのは全てのセグメントにおいて一桁台に留まりました。

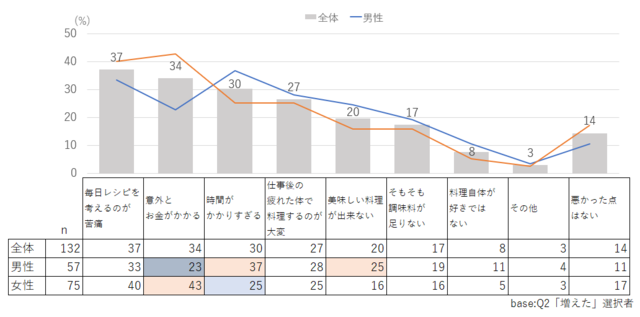

自炊頻度が増えたことによりどのような影響が見られたか (n=132)

良かった点として、全体、男性においては「節約になった」が最も票を集めたのに対し、女性においては「健康的な食生活が出来た」と回答する人が最も多く性別間の差が現れました。このような差は悪かった点にも見られます。全体では「毎日レシピを考えるのが苦痛」、「意外とお金がかかる」、「時間がかかりすぎる」という順番で表を集めました。しかし男性のみ、また女性のみで見た際にTOP3を占める選択肢は共通しましたが、いずれもその順番が異なりました。

市場調査でセルフ型アンケートツールを使うならサーベロイド

本記事で紹介した実態把握などの調査はセルフ型アンケートツールを使うことでご自身でも行うことが可能です。取得したデータは提案時のエビデンスとして資料に掲載したり、新規施策を進める上でニーズ把握などにも活用することができます。

「Surveroid(サーベロイド)」は約600万人の消費者パネルを保有しているため、あなたの仮説を定量的に検証することができます。また配信後平均2日で希望の数が集まるスピード感となり、「すぐに聞きたい」という方にもお勧めです。

「Surveroid(サーベロイド)」は約600万人の消費者パネルを保有しているため、あなたの仮説を定量的に検証することができます。また配信後平均2日で希望の数が集まるスピード感となり、「すぐに聞きたい」という方にもお勧めです。

16 件

サーベロイドでリサーチをはじめませんか?

サーベロイドでリサーチをはじめませんか?